Del mondo babelico, in grande trasformazione e dai futuri imprevedibili in cui viviamo abbiamo scelto di parlarne con Gian Luigi Paltrinieri che insegna Filosofia teoretica ed Ermeneutica filosofica all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Paltrinieri si è a lungo occupato del pensiero di Immanuel Kant e insieme investiga il pensiero di Friedrich Nietzsche e di Martin Heidegger (link).

Cominciamo subito da una domanda difficile: visto che Lei è specialista di un ramo della filosofia, l’Ermeneutica filosofica, assai attento alla questione del linguaggio, quali sfide pone lo sviluppo dell’intelligenza artificiale alla filosofia del linguaggio e alla filosofia in generale?

“Intanto mi fa piacere avere l’occasione di far conoscere alle lettrici e ai lettori di Gazzetta Italia alcune caratteristiche della cultura filosofica italiana. Alla domanda rispondo che le sfide non riguardano semplicemente la filosofia del linguaggio, ma anche altri ambiti della filosofia. Soprattutto sottolineerei che non sono sfide solo per la filosofia. L’importanza pervasiva dell’intelligenza artificiale è per noi quotidiana e dal punto di vista di un filosofare che guardi con attenzione a come gli umani abitano il mondo sono molte le domande, poiché sono altrettante le conseguenze concrete in gioco. La prima riguarda il nostro rapporto con gli strumenti. Una delle cose che la filosofia ha compreso è che non si tratta semplicemente di rapportarsi all’intelligenza artificiale come a uno strumento. Essa è molto di più. Se noi concepiamo l’intelligenza artificiale solo come uno strumento, ci limitiamo a ripetere il solito schema: se ne temiamo gli effetti, diciamo che prima gli strumenti erano a nostra disposizione, ma ora non lo sono più, e anzi siamo noi che siamo diventati strumenti degli strumenti, mentre dovremmo recuperare il controllo di essi. Oppure – l’altro lato della stessa medaglia – se guardiamo solo con fiducia all’intelligenza artificiale, diciamo che prima gli strumenti a nostra disposizione erano pieni di limiti, laddove oggi il potenziamento delle loro capacità estende all’infinito i nostri poteri. Ebbene, questa impostazione va ripensata radicalmente. È infatti per noi esperienza quotidiana che dispositivi digitali e intelligenza artificiale non sono altro da noi o dal mondo in cui viviamo, e quindi essi stanno prima dell’alternativa “strumento a disposizione – strumento non a disposizione”. Ce ne accorgiamo, per esempio, quando gli strumenti si guastano e smettono di funzionare: si interrompe la tessitura del nostro mondo e non semplicemente la disponibilità di un mezzo. Peraltro, rispetto alla filosofia italiana, c’è sì una riflessione crescente su questo tema – ricordo il lavoro di Luciano Floridi, che lavora nel Regno Unito, e Maurizio Ferraris –, però non si può dire che l’attuale filosofia italiana abbia una particolare attenzione per la questione dell’intelligenza artificiale o che essa abbia generato prospettive originali. La riflessione filosofica è attenta, tuttavia, ai cambiamenti radicali che tecnologia digitale e intelligenza artificiale comportano nella comunicazione e nella conoscenza. È come se oggi giungessero al massimo di compiutezza elementi con cui comincia l’età moderna. Già nel 1690 il filosofo inglese John Locke sosteneva che parlare significa comunicare e comunicare equivale a informare gli altri di ciò che pensiamo e sentiamo nella nostra mente. Ebbene, oggi questa riduzione del linguaggio e della comunicazione a trasmissione di informazioni è giunta al suo massimo grado proprio grazie alle tecnologie digitali. Ma la riflessione filosofica si propone come antidoto al semplicismo, ossia all’eccesso di semplificazione che oggi colpisce anche l’uso del linguaggio in cui si articolano le relazioni umane. Ecco, allora, uno dei problemi, legato anche a questioni etiche e politiche: quando la comunicazione tra noi umani si riduce alla sola trasmissione di informazioni, va perduta la ricchezza di significati e viene anche impoverita la relazionalità che si realizza nel nostro parlare e comunicare. Se poi teniamo conto del fatto che l’intelligenza artificiale intende la differenza tra vero e falso secondo la logica binaria acceso-spento, allora a semplificazione si aggiunge ulteriore semplificazione, e questo suscita l’attenzione di molti filosofi italiani che, senza dimenticare le tante possibilità preziose offerteci dalle nuove tecnologie, cercano di richiamare la rilevanza primaria e la ricchezza della relazionalità che ci lega gli uni agli altri, sia come esseri umani che come cittadini. Lo stesso discorso può essere ripetuto per la conoscenza. Conoscere qualcosa significa essere in rapporto con essa ed essere trasformati da tale rapporto. Invece raccogliere dati, informazioni, nozioni, è sì necessario, ma non è autentica conoscenza.

Qual è il ruolo della filosofia contemporanea nel contesto del crescente impatto della globalizzazione e del multilinguismo?

Lei fa bene ad insista sulla questione del linguaggio. La filosofia italiana ha da sempre una autentica passione per Aristotele, secondo il quale noi umani siamo i viventi che hanno il logos, che hanno il linguaggio, che articolano discorsi entro lo spazio etico-politico della città (polis). Come detto prima, parte integrante della sensibilità culturale italiana è il riconoscimento di quanto sia fondamentale la relazionalità sociale, fatta sì anche di eccessi verbali e discorsi ingannevoli, ma comunque realtà ricca di tutte le molteplici sfumature dei rapporti umani. Chi fa filosofia non teme falsità e inganni, ma li sa riconoscere proprio perché ha familiarità con discorsi e comunicazioni di cui non ha una ricezione semplificata. Per quanto riguarda globalizzazione e multilinguismo si può dire che una sfida viene dal fatto che, da molti decenni, la lingua inglese è diventata la lingua del pianeta. C’è dunque un apparente monolinguismo anglofono, che però contraddice la vastità del nostro pianeta e la molteplicità di popoli e di culture che lo abitano. È interessante notare che quando la filosofia si occupa dei rischi del monolinguismo porta l’accento sulla necessità della traduzione delle molte lingue che si parlano in Europa e nel nostro pianeta. Compito della filosofia è oggi ‘tradurre’. In quanto tradurre non vuol dire semplicemente sostituire le espressioni di una lingua straniera con quelle di un’altra, conservando però gli stessi significati. Tradurre, invece, equivale a porre in rapporto ciò che è sia distante che differente, generando nuove significazioni proprio a partire dall’unità che si realizza nel tradurre. Ripeto, tradurre non vuol dire che c’è qualcosa di uguale per tutti, ma io lo esprimo in italiano, mentre un parlante polacco lo dice con il proprio strumento linguistico nazionale. Tradurre non consiste nel sostituire alcuni segni con altri, ma viceversa far venir meno le omogeneizzazioni e le omologazioni che si producono nel monolinguismo globalizzato.

Quali sono le sue previsioni riguardo la direzione della filosofia nei prossimi anni nel contesto geopolitico e su quali questioni, secondo Lei, dovrebbe impegnarsi la filosofia italiana?

Devo fare una precisazione. Non esiste una filosofia italiana. La filosofia italiana ha infatti molte voci, impostazioni differenti e quasi ogni sede universitaria fa riferimento a una scuola filosofica, che peraltro mostra la sua vitalità proprio nel raccogliere al suo interno voci eterogenee tra loro. A Venezia, per esempio, è stato importante il magistero di Emanuele Severino, ma da esso non sono usciti soltanto allievi fedeli al pensiero del loro maestro. A livello universitario la ricerca filosofica specialistica è estremamente ricca e diversificata, anche se, purtroppo, stenta a svolgere un ruolo civico e politico importante. Ciò si lega a un aspetto che vorrei brevemente richiamare: la ricchezza di studi e ricerche della filosofia italiana fa uno con un suo limite. Oggi l’Europa ha bisogno di kantismo, ma da sempre i filosofi italiani “preferiscono” Hegel a Kant. Oggi l’Europa, e direi il mondo intero, ha bisogno di Husserl, ma noi italiani, compreso il sottoscritto, “preferiamo” Heidegger. L’Europa ha bisogno di illuminismo e dell’insegnamento kantiano per eccellenza: saper giudicare, scegliere e agire in modo che sia valido per tutti, e non solo per noi stessi. Ebbene, sono persuaso che una delle peculiarità delle filosofie italiane – al plurale! – è di articolare riflessioni assai ricche e importanti, davvero degne di attenzione, troppo mirate però a enfatizzare le mancanze del moderno, anziché i pregi di questo, decisamente irriducibile a portatore del relativismo e dell’economicismo. D’altronde, la modernità individualista, capitalista e finanziaria nasce in Inghilterra e in Olanda (nel Seicento), così come l’illuminismo scientifico e libertario nasce in Francia (nel Settecento). La cultura filosofica italiana è da sempre più impegnata a elaborare un antidoto nei confronti di questa modernità “venuta da fuori”, percepita come distruttiva sia nei confronti della relazionalità umana che di quanto è storicamente tramandato. Insisto: fermo restando il rischio di sordità verso “i meriti del moderno”, tutto questo nel contempo alimenta e spiega la ricchezza e la raffinatezza del pensiero filosofico italiano. I due più importanti pensatori italiani tardo-moderni, Benedetto Croce e Giovanni Gentile, filosofi raffinatissimi, quanto influenti, ben confermano tutto questo.

Quindi possiamo definire i filosofi italiani come una minoranza piena di meriti, estranea però al contesto moderno filosofico mondiale e quindi incapace di lasciarvi un segno? E ciò vale anche, per esempio, per Umberto Eco, Gianni Vattimo, Giorgio Agamben e Ludovico Geymonat?

Certo, se ci domandiamo dell’influenza della tradizione filosofica italiana a livello europeo e mondiale, dobbiamo subito riconoscere che essa è limitata dall’impiego della lingua italiana, nota a chi si occupa di musica e di arte, ma poco conosciuta e poco tradotta dai filosofi stranieri. Credo però che alla filosofia italiana abbia nociuto sia il trovarsi prevalentemente in posizione critica verso alcuni tratti del pensiero moderno, sia la disabitudine del nostro ceto politico a consultare i filosofi. Dei quattro nomi che Lei mi propone, Eco, Agamben, Vattimo e Geymonat, almeno i primi tre sono stati tradotti all’estero. Geymonat è un caso a parte. È stato un studioso notevole, anche lui fondatore di una scuola importante, tuttavia in quanto difensore di uno spirito razionale, ateo, scientifico e marxista, è per molti versi poco rappresentativo della filosofia italiana e poco tradotto all’estero. Eco, invece, pur brillante studioso di semiotica, a mio avviso non può essere considerato un filosofo. Di questi quattro, Gianni Vattimo e Giorgio Agamben sono gli unici la cui prospettiva originale sia entrata anche nel dibattito internazionale. Agamben soprattutto nel contesto francese contemporaneo, a partire dal suo Homo sacer, Vattimo anche nel contesto statunitense, grazie al dialogo con Richard Rorty e con John Caputo. Appartenente alla scuola di Luigi Pareyson, Vattimo è riuscito a far fruttare le conseguenze etico-politiche di un motivo teologico cristiano (Paolo di Tarso): incarnandosi in un corpo umano il Dio cristiano si è svuotato della propria lontananza assoluta per entrare nella storia umana e liberare con la propria debolezza gli esseri umani da ogni verità autoritaria.

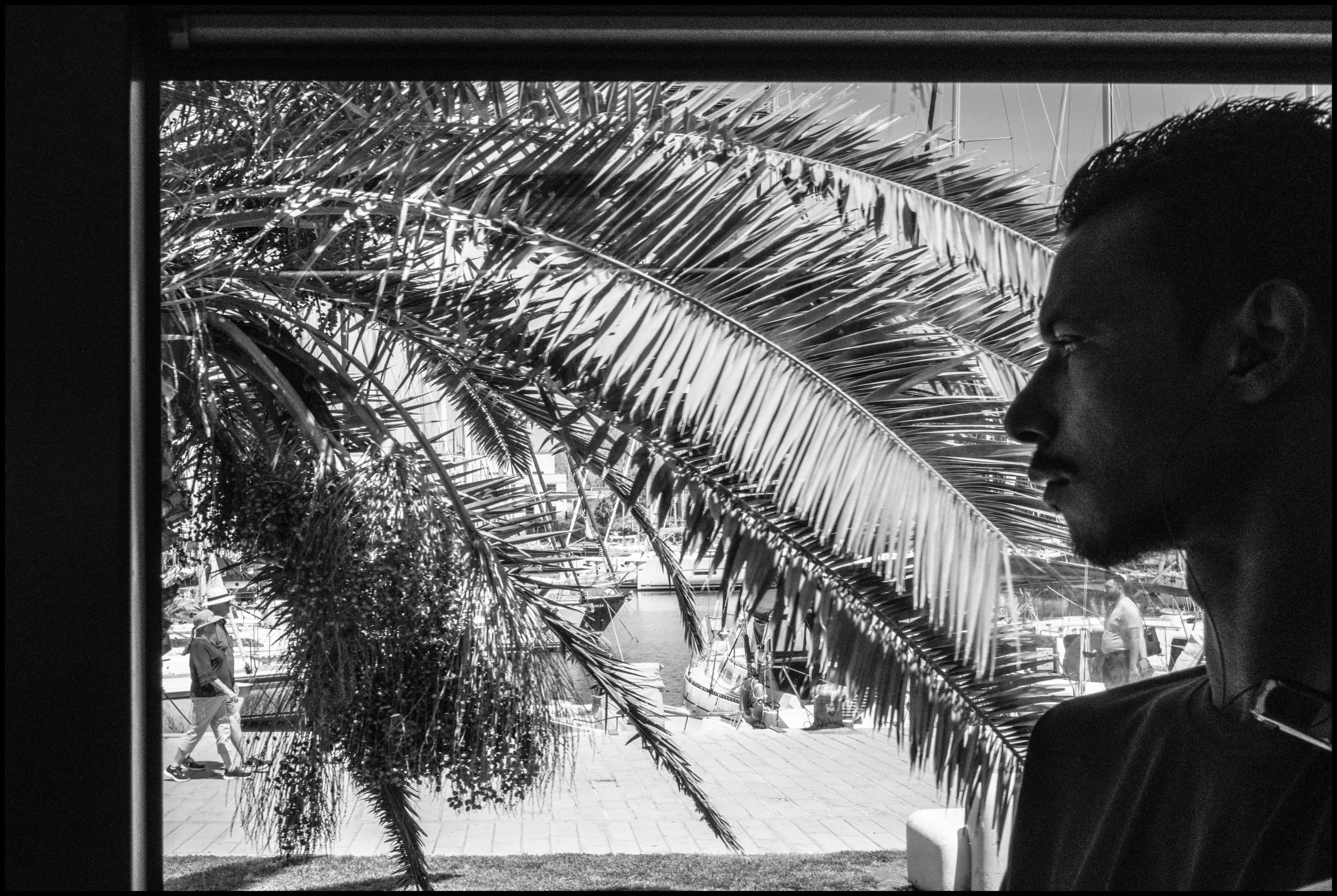

Provando ad avvicinare un po’ di più la filosofia ai nostri lettori, faccio riferimento alle critiche di modalità del moderno che ha menzionato. Lei viene da un mondo vintage dove viaggiare voleva dire sperimentare, partire, fare delle conoscenze, scoprire dei posti nuovi mettendosi in goco. Invece oggi viaggiare significa ripercorrere sentieri già battuti da un qualche blogger. Cosa ne pensa?

La differenza tra viaggiatore e turista ha ormai più di 150 anni. Il britannico Thomas Cook ha inventato il turismo a metà dell’Ottocento. Il viaggiatore si espone a ciò che troverà cammin facendo, il turista, invece, incontra solo quello che ha programmato di incontrare. Oggi, in effetti, siamo tutti turisti, anche quando cerchiamo di esserlo in maniera non superficiale. Il bisogno quasi ossessivo di pianificare, di prevedere e programmare si è esteso anche al nostro tempo libero e ai momenti di piacere. Ma chi fa filosofia non deve approdare frettolosamente a troppo facili giudizi sullo scadimento dell’esperienza umana del viaggio. È vero che le giovani generazioni si lasciano guidare dai suggerimenti degli influencer e dai “viaggi già fatti” da questi ultimi, ma il gioco con la sorpresa e con quanto è diverso dalle attese rimane. Resta per almeno due motivi: perché la realtà è sempre più ricca e imprevedibile di quanto mai noi possiamo attenderci e programmare, e perché è proprio di chi è giovane divertirsi, anche viaggiando, con il gioco delle discordanze, cercando il diverso da quanto è stato suggerito, consigliato. Forse capita più spesso a chi è avanti negli anni di chiedere che il viaggio corrisponda a quanto programmato!

Chiudiamo con un consiglio di lettura: a chi volesse avvicinarsi alla filosofia italiana attuale può suggerire tre nomi di autrici/autori?

Facendo torto a molti importanti studiosi italiani che qui non citerò, provo a menzionarne tre tra quelli capaci di scrivere non solo per lettori specialisti. Il primo è Salvatore Natoli, di cui posso ricordare “L’esperienza del dolore” e “La felicità. Saggio di teoria degli affetti”. Il secondo studioso di rilievo che suggerisco è Roberto Esposito, il quale, per esempio in “Communitas. Origine e destino della comunità” e “Immunitas. Protezione e negazione della vita”, riflette sulle strategie attraverso le quali una società immunizza se stessa, da un lato proteggendosi da ciò che considera pericoloso-minaccioso, ma dall’altro anche così chiudendosi in modo autoreferenziale, escludendo l’estraneo. Infine, mi fa piacere ricordare Donatella di Cesare, la quale da diversi anni coltiva – per citare uno dei titoli dei suoi scritti – “la vocazione politica della filosofia”, cui aggiungerei, per esempio, “Stranieri residenti” e “Democrazia e anarchia. Il potere nella polis”, scritti nei quali affronta due urgenti fenomeni odierni, il fenomeno della migrazione e quello dei limiti e delle contraddizioni del potere democratico.